Toute l’équipe vous souhaite une excellente nouvelle année 2026 !

En cette rentrée, nous vous avons concocté un programme d’animations riche en alternatives écocitoyennes : ateliers pratiques sur l’habitat, le jardin bio, sur la conso responsable, des sorties et bricolages en famille, des soirées de ciné-débat… des animations et séjours pour les ados de 11 à 17 ans avec le Secteur Jeunes !

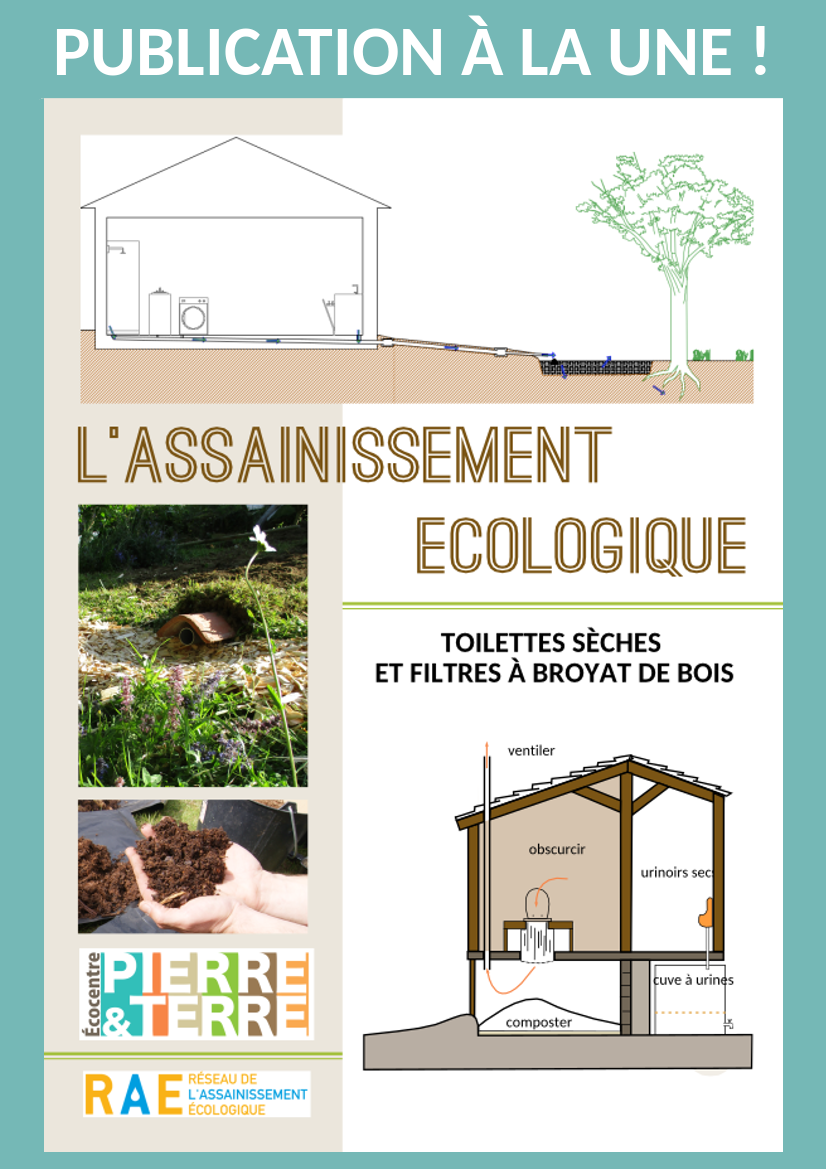

Et aussi des conseils et accompagnements sur la conception bioclimatique, la rénovation, la construction, la lutte contre la précarité énergétique, l’assainissement écologique des eaux ménagères par filtre à broyat de bois, les toilettes sèches…

La prochaine visite guidée aura lieu le vendredi 6 février à 14h.

Et toujours sur place à l’écocentre : les expositions et ressources pour vos projets sur l’habitat sain et l’assainissement écologique ; l’écoboutique avec les produits de base pour le ménage, la peinture, les enduits, etc. ; la librairie spécialisée sur le jardin, la cuisine, la vie quotidienne, l’habitat…